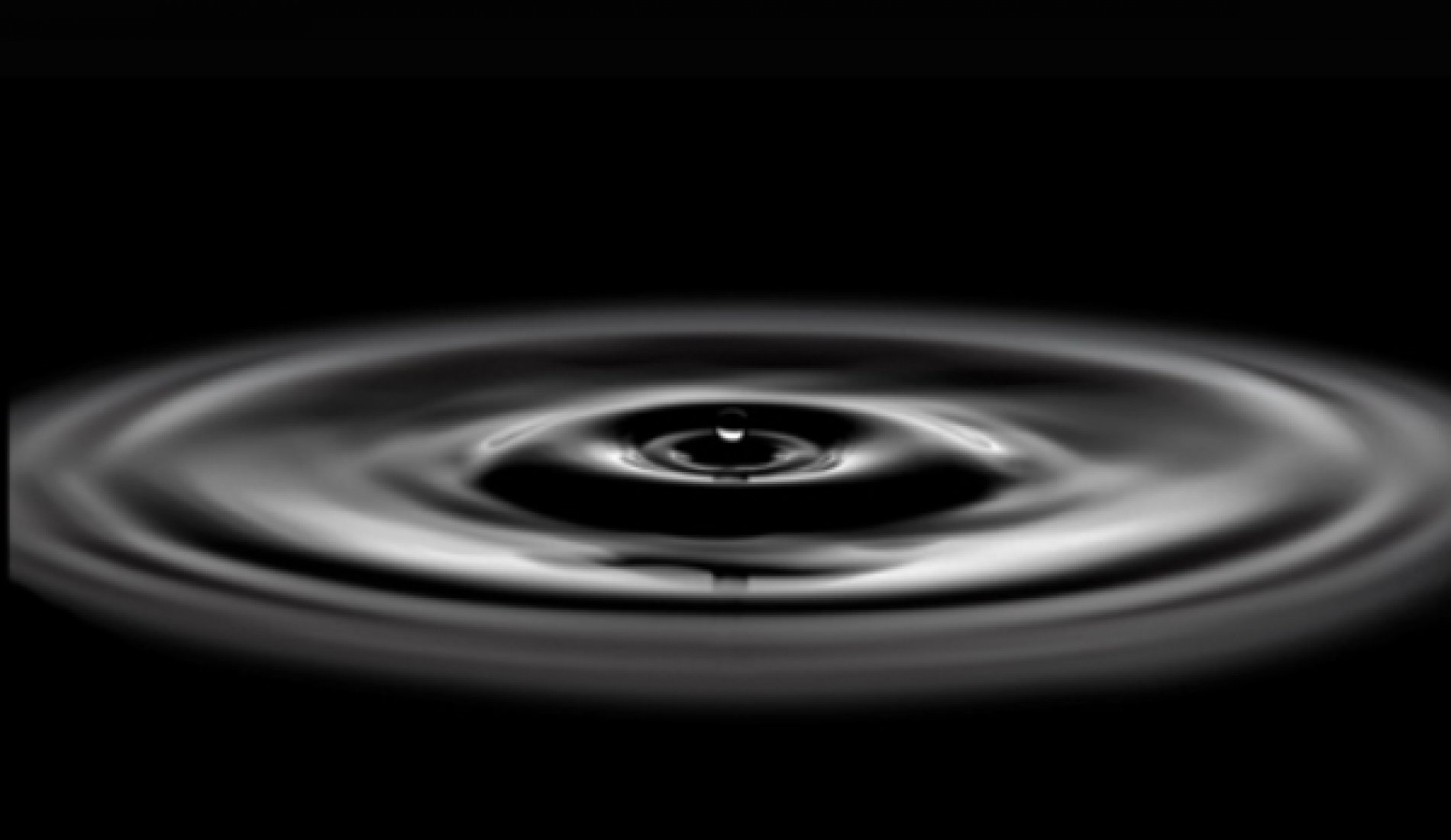

수평선이 지워진 곳에서 검은Schwarz 태초의 시간을 보았다.

밤하늘이 캄캄하다. 낮에 바라본 하늘이 천장 위에 펼쳐진다. 하늘색 도화지가 되어서 나뭇잎들이 그려져 있고 바람이 지나다니고 광섬유의 전반사가 일어나듯 온통 밝았던 그 하늘이 지금은 캄캄해져 있다.

검은색은 캄캄한 것들의 색이다. 검정은 두려우면서도 신비로운 아우라를 지녔다. 우주의 무한한 공간을 채우고 있으면서 모습을 감추고 있는 것들은 검정이다. 분명히 무언가가 있는데도 딱히 그것이 무어라 말할 수 없는 것들은 검은색으로 말해진다. 암흑물질과 암흑에너지가 그러한 것처럼 말이다.

없어서가 아니라 알 수 없어서 붙여진 이름이지 않은가. 그대의 들떠있는 얼굴을 보고 그 이유를 헤아릴 수 없어 내 머릿속도 까맣게 되었지. 검정은 그대와 우주의 심연이다. 끝이 보이지 않는 그대 마음의 길엔 검은 융단이 깔린다.

검정은 엄청난 마력으로 마음을 잡아끌고 영혼까지 잡아끄는 것들의 색이다. 발부터 잡아당겨지기 시작해 순식간에 온 존재가 집어 삼켜지고 녹아버리게 하는 것은 검정 구멍을 갖고 있다. 내게 시는 검정 구멍이다.

검정은 모든 빛을 흡수해버릴 때와 모든 색을 혼합해버릴 때 드러난다. 어떠한 빛깔도 내놓지 않아 속으로 범벅이 된 그대의 감정은 검은 가림막이다. 어느 땐 검게 칠한 크레파스 위로 정리되지 않은 헝클어진 생각들이 가느다란 실선으로 긁혀 나오는 스크래치이기도 하다.

그대는 숨겨진 동전이 까맣게 칠해져 등장하는 프로타주처럼 가끔 올록볼록한 그대 마음을 긁어야 보여주고 검게 칠해진 마음을 긁어 주어야 보여준다. 누군가를 안다는 것은 마찰로 서로가 긁히는 것이다.

그러나 검정은 카오스의 색이기도 하다. 니체의 <즐거운 학문>에서 바닷물을 모두 마셔버린 자. 스폰지로 수평선을 지워버린 자 그리하여 태양을 잃어버린 지구의 얼굴은 흑빛이 아닐까? 시장에서 신을 찾는 광인을 조롱하는 이들의 심장은 암흑색 분노와 절망이 드리워져 있다. 마침내 신의 죽음을 선포하는 광인의 눈엔 허무의 검은 그림자가 분사된다. 지독한 허무는 카오스다.

울음을 삼키거나 슬픔을 토해내는 자들, 애도와 우울의 땅에 발을 딛고 있는 자들은 온통 어둠으로 물든다. 타나토와 에로스가 하나인 곳, 격렬한 에로스가 도착하는 곳, 둘이서 하나가 되어 죽음조차도 하나로 맞이하는 이들이 다다른 하데스의 집, 검정은 이러한 곳에 신령한 장場처럼 깔려있다.

캄캄한 밤, 별들의 향연에 어울리는 책은 사랑이야기로 생각을 밝히는 플라톤의 <향연>이다. 플라톤의 <향연>에서 아리스토파네스는 인간의 온전함에 대한 욕망과 추구를 사랑 혹은 에로스라고 말한다. 여기서 인간의 온전함에 대한 설명이 흥미롭다.

아리스토파네스는 우리 각자는 한 인간의 부절符節이라고 한다. 넙치들 모양으로 하나에서 둘로 갈라져 있어서 자신의 부절을 하염없이 찾아 다니다가 자신의 반쪽을 만날 때면 잠깐 동안도 서로에게서 떨어져 있을 수 없게 된다.

밤이고 낮이고 서로에게서 떨어져 있지 않을 정도로 할 수 있는 한 많이 서로 같은 곳에 함께 있는 것, 생과 사를 한 몸으로 맞는 것. 이렇게 사람들은 자기가 사랑하는 자와 융합되어 둘이었던 것이 하나가 되기를 원한다.

인간은 제우스가 갈라놓기 전까지 원래는 둘이서 하나를 이루고 있었다. 신을 노엽게 한 죄로 서로 떨어지게 된 후부터 반쪽 주사위 상태로 헤매다니게 된 것이다. 반쪽을 잃어버린 이들에겐 검은 배꼽이 흔적으로 남는다. 찢긴 등을 실로 꿰맨 자국은 잘린 탯줄처럼 검다.

검은 상흔을 간직한 우리 인간 종족은 각자가 자기 애인을 만나 옛 본성으로 돌아가게 될 때 그때서야 사랑을 온전히 이루어서 행복하게 된다. 행복의 감촉은 그대 살결처럼 말랑말랑하고 부드럽다.

신화는 의심하지 않고 믿게하는 힘이 있다. 신화는 그대와 나 우리 모두는 데칼코마니이며 서로의 반영으로 나뉠 수 없는 이들이라고 믿게 한다. 거리에 반쪽의 주사위들이 걷고 있다. 너무 멀리 있어서 못 만나면 어쩌나. 제 짝이 아닌데 잘 못 만나면 어쩌나. 벌써 만나서 하나가 된 이들은 서로를 잃어버리지 말기를 바라본다.

무엇인가 규정되지 않은 것 그리하여 무한한 가능성을 품고있는 것들의 본질은 검은 보자기와 같다. 파르메니데스의 흙을 보라 어둠이지 않은가. 흙은 어둠이요 잠이며 죽음이다. 기억의 사라짐 또한 죽음이며 모든 망각의 방울들은 검정이다.

기억의 정전인 블랙아웃. 죽은 망자가 느끼는 어둠과 냉기의 침묵이야말로 진정한 블랙이다. 불과 흙의 원소로 되어 있는 인간은 양 극단의 인력에 끌려 신이 되거나 죽음의 상태에 이른다. 검은 상자에 들어있는 슈뢰딩거의 고양이는 죽어있고 살아있는 우리의 모습이다. 이렇게 우리는 미분화 상태로 있다.

캄캄한 하늘에 생각을 긁는 밤, 반짝이는 별로 긁혀 나온 그대 얼굴이 보인다. 감각과 이성 혹은 감정과 이성이 서로 다른 것이 아니듯 존재와 사유가 다른 것이 아니듯 그대와 나 우리는 이렇게 분리되지 않는다.

일순간의 고요인 검은 밤 속에서 하늘과 대지를 가르는 지평선이 지워진다. 달은 베어져 나간 엉덩이 한쪽이 차오르고 태양이 떠오르는 바다의 수평선이 사라진다 밤은 모든 것이 미분화된 태초의 시간이다. 나는 태초의 시간에 광인의 검은 허무를 보았다.

글_ 백우인 (bwooin@naver.com)

일순의 고요

신현정

하늘거리며 가볍게 날던 잠자리가

내 눈 높이쯤에서 숨을 딱 멈추고

정지돼 있다.

그 순간 나도 한 발자국도 떼어 놓을 수가 없었던 것인데

그야말로 동작 그만이다

누가 무슨 명령을 하달했을까, 잠자리에게

지구도 이 순간 돌기를 멈춘 것 같다

이렇게 중심을 잡고 서보기는

처음이다

잠자리, 일순간의 고요,

저 정지 풀리면

지구가 다시 돌고

나도 돌고 다시 살고 돌고 하겠다.

'과신뷰 > 기자단 칼럼' 카테고리의 다른 글

| <민중신학의 탐구>를 읽고 (0) | 2020.11.05 |

|---|---|

| 진리를 알아가는 재미: <창조론자들>을 읽고 (0) | 2020.11.05 |

| 창조기사논쟁 (0) | 2020.10.06 |

| 과거가 현재를 구원한다. (0) | 2020.10.06 |

| 오리진 (0) | 2020.06.30 |

댓글