감각하는 존재, 감각인인 나는 늘 궁금하다 눈이.

눈빛이 궁금하지만 실은 눈으로 서로 본다는 것이 더 궁금하다. 아무리 생각해도 눈이 있다는 것과 그 눈으로 무엇인가를 본다는 것은 기적 같다. 나는 어떻게 하늘을 보고 나무를 보고 책을 보고 그대를 지각할까? 보려고 하는 의지가 눈을 있게 했을까? 그대는 내게 어떤 메커니즘으로 현상되는 것일까? 사유의 길을 떠나보자.

소크라테스 이전까지는,

사물을 안다는 것, 그것은 감각을 통해서 아는 것과 이성적 사유를 통해 아는 것이 구별되지 않았다. 자연철학자들에게는 보는 것이 아는 것이니 보이는 것 그대로가 곧 참이었고 아침이 오고 밤이 오는 것처럼 당연한 것이었다. 당연시 여겨지는 것들은 김빠진 콜라만큼이나 매력이 없다. 매력을 잃은 것은 인식의 대상으로 잡히지 않는다. 당연한 것은 애써 살피지 않고 지적인 호기심을 자극하지 않는다.

그런데 정말 보이는 것이 그대로 참일까?

왜? 라는 짧은 한마디가 발화되는 순간, 뇌에서 비상경보음이 울린다. 안방에서 거실을 가는 것만큼이나 익숙한 세계가 사라지고 그 자리에 낯선 세계가 열린다. 왜?라고 의심을 하는 순간, 이제 무엇인가를 지각한다는 것과 본다는 것은 포개져 있던 손을 펼쳐 두 개로 드러내듯이 개별의 사태로 두고 탐구하기 시작한다. 강렬한 지적 호기심의 발동은 철학자를 허기진 배를 채우려는 야수로 만든다.

의심의 시작은 파르메니데스다.

그는 감각지각과 이성적 사유를 구별한다. 빛과 흙인 서로 대립하는 원소들이 섞이는 비율에 따라 두 극단이 존재한다. 하나는 완전한 어둠, 즉 죽음이다. 여기서는 오로지 어둠과 냉기와 침묵의 감각만이 존재하고 사유는 존재하지 않는다. 다른 극단은 완전한 밝음 즉 신이 된다. 우리 인간은 두 극단의 사이쯤에서 기관에는 불과 흙이 뒤섞인 채로 살아간다. 극과 극이 아닌 사이의 존재는 이도 저도 아니어서 방황하는 존재다.

그러나 빛과 흙의 혼합비율에서 밝음이 어둠보다 더 우세하면 이성적 사유를 하게 된다. 점점 밝음이 어둠을 완전히 몰아내면 마침내 인간은 신이 되어 신의 눈으로 세계를 보게 된다. 우린 모두 정오의 태양 아래로 나가야 할 이유가 있는 셈이다.

엠페도클레스는 감각이론을 나름 제시한다.

그가 말하는 감각은, 그러니까 이 세계는 물, 불, 흙, 공기 4원소로 되어 있는데 세상의 모든 대상은 자기 바깥으로 네 원소의 미세한 입자를 발산한다는 것이다. 그러면 이 미세한 유출물이 감각기관의 미세한 통로 속으로 들어와 감각이 일어난다. 이때 재밌게도 모든 감각기관은 최적화된 모양의 통로가 따로 있다. 대상에서 유출된 입자들이 아무데나 들어가는 것이 아니라 제게 딱 들어맞는 구멍을 찾아서 들어온다는 얘기다. 사물에서 튀어나온 입자들은 크기를 감지하는 자동센서가 있는 현대판 AI가 틀림없다. 생명이 만들어지는 메커니즘은 더 재미있다.

생명도 재료는 똑같다.

물, 불, 공기, 흙이 적절하게 혼합되어서 탄생한다. 원소가 혼합되면 먼저 피와 살과 뼈가 만들어지는데 그다음부터는 거의 피카소 그림이 실제가 되어서 둥둥 붕붕 슝슝 떠다닌다. 무슨 말인가 하면 이것들이 무작위로 결합해서는 머리들이 목 없이 자라나고, 팔들이 어깨 없이 혼자 다닌다. 눈들이 이마 없이 홀로 돌아다닌다. 이 단계에서는 얼굴이 둘 달린 머리, 소의 머리가 달린 인간의 몸, 인간 머리가 달린 소의 몸 등 기괴한 생명체들이 등장한다. 추상화가들이나 SF 시나리오 작가들은 이 내용을 이미 알고 있었는지도 모르겠다. 하지만 시간이 지나면서 생존에 불리한 생명체들은 도태되고 오직 목적과 기능에 적합한 생명체만 살아남게 된다. 다윈의 자연선택설이나 적응개념과 진화의 싹이 이미 들어있다.

본다는 것은 무엇일까?

데모크리토스식의 대답이 그대는 마음에 들까? 데모크리토스에게 감각이란 대상에서 발산된 원자들이 감각기관으로 들어오는 현상이다. 대상의 표면에서 필름처럼 얇은 원자막이 끝없이 퓨웅 퓨웅 나온다는 말이다. 이 막이 나와서 하는 일이 무엇이냐면, 주위의 공기에다가 자기 모습을 새긴다. 꼭 영화에서나 봤음직한 외계생명체들 같다. 공기에다가 인상을 똬악 각인해 놓고 새겨놓은 인상을 에이돌라라고 부른다.

상상해 보자.

내가 그대를 본다는 것은 그대가 뿌린 향수 입자가 내 감각기로 날아들듯이 그대 표피에서 얇은 원자막이 떨어져 나와 공기 중에 그대의 모습을 새기면 그것들이 내눈으로 들어와 내가 본다는 것이다. 에이돌라는 아우라 같은 것일까? 아무튼, 그가 이렇게 주장하는 데는 어느 맑은 날 신기루 현상을 보면서 사물이 주위의 공기에 자기의 영상을 새긴다고 확신을 했기 때문이다.

정리해 보면, 시각이란 이 에이돌라가 동공 안으로 들어가서 마치 망막같은 안방수에 반영되는 현상이다. 너무 커다란 에이돌라는 어떻게 하느냐고? 동공으로 들어갈 수 있도록 눈은 그것을 축소시킨다. 다행이다. 아무리 산처럼 그대가 거대하더라도 내 눈은 그대를 담을 수 있으니. 똘똘한 눈이 어떻게든 스스로 그대의 에이돌라를 위로 아래로 옆으로 사이즈를 줄여 눈으로 들여온다잖은가. 이 대목에서 '본다'는 것은 참 낭만적인 것이 된다.

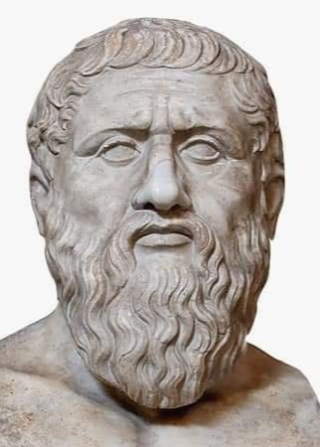

플라톤은 뭐라고 말할까?

플라톤에게 시각은 조금 다이내믹하다. 황지우 시인의 기다림에서 서로를 향해 나서는 것처럼 눈에서 광선이 뻗어나가 대상이 내보내는 빛과 충돌한다. 눈이 광선검이다. 이왕이면 파란 광선이면 좋겠다. 충돌하고나서 다시 눈으로 돌아와 영혼에게 정보를 보여주면 그때서야 나는 그대를 볼 수 있다. 눈이 있는 생명체들은 시도때도없이 광선이 찌지직대느라 꽤나 눈부시겠고 별로 안보고 싶은 대상 앞에서는 무조건 눈을 감으면 되겠다.

그런데 시각이 이루어지려면 세 종류의 빛이 필요하다. 이번에는 내가 샤인 머스캣 포도를 본다고 치자. 그러기 위해 내 눈에서 방사하는 빛, 포도가 발산하는 빛, 그리고 공간에 산포된 빛이 있어야 한다. 이제 포도를 보게 되는 메커니즘을 알아보자. 내 눈에서 포도를 향해 빛이 쫘악 나가면 이 광선은 공간을 채우고 있는 바깥의 빛들과 먼저 결합을 한다. 그런 다음 이번에는 포도가 내보내는 빛과 째앵 쨍 맞부딪친다. 충돌은 대상을 스캔하는 과정이다. 내 눈에서 나간 빛은 포도에서 나온 빛이 어떤지 정보를 입수한 후에 눈으로 다시 돌아간다. 그런 다음 영혼에 전달하면 동그랗고 귀여운 연두색 포도라는 것을 지각하게 된다. 우리의 영혼은 무엇이든지 다 알고 있어서 눈이 가져온 정보를 해독해 내는 것이다.

플라톤에게는 어둠 속에서도 빛나는 동물의 안광이야말로 눈에서 시각광선이 뻗어 나가는 확실한 증거다. 플라톤 시대에는 사람도 안광을 쏘고 다녔다는 걸까? 밤에 깜깜하면 안 보이는데 이건 뭐라 말하느냐면 눈에서 빛이 퓨숭 나갔는데 밤의 습기 때문에 빛이 꺼져버렸다고 말한다. 빛이 불인가? 아무튼 재밌는 내러티브다. 상상 속에서 좀 더 놀고 아리스토텔레스에게는 다음에 들어보기로 하자.

글 | 백우인

과학 커뮤니케이터로, 새물결플러스에서 튜터로 활동하고 있다. 과신VIEW에서는 과학과 예술과 신학이 교차하는 지점을 글로 담아내고 있다.

'과신뷰 > 기자단 칼럼' 카테고리의 다른 글

| 그대와 나는 가장 '고유한 가능성'에 있다 (1) | 2021.11.10 |

|---|---|

| 화학 이야기, “동이부동同而不同” (0) | 2021.11.10 |

| 영화 <그날이 오면 Come Sunday> 리뷰 (4) | 2021.10.12 |

| 제28회 콜로퀴움 강의 요약 (0) | 2021.10.12 |

| "세계는 시다" <당신의 수식어>를 읽고 (0) | 2021.10.12 |

댓글